NEWS

SIer向け次世代AI人材を育成するコミュニケーションデザイン研修を実施。AI時代には技術力だけでなく創造力や発想力が必要

FIELD MANAGEMENT EXPAND(以下、FMX)は、伊藤忠テクノソリューションズ(以下、CTC)向けにデザイン思考やコミュニケーションスキルを身に付ける研修を実施している。本プロジェクトの発案者であるCTCの荻野圭介氏と、デザイン思考研修を担当するFMXの岡村靖弘、クライアントコミュニケーション研修を担当する同じくFMXの廣瀬優平に、今回のプロジェクトがスタートしたきっかけや、実施内容、これからの計画などを聞いた。

プロフィール

荻野圭介氏

伊藤忠テクノソリューションズ シニアスペシャリスト

1998年、某社にエンジニアとして就職。2006年に現職の伊藤忠テクノソリューションズ株式会社に転職。2017年、社内にてAI人材育成ワーキンググループを立ち上げる。2015年から日本OSS推進フォーラム(ビッグデータ部会)一般会員、2018年からデータサイエンティスト協会 一般会員。また、日本ディープラーニング協会 G検定(2019#1)合格。

岡村靖弘

FIELD MANAGEMENT EXPAND クリエイティブディレクター

グラフィックデザイン事務所でのADを経て渡米。帰国後、外資広告会社J.W.Thompsonにて活動。ECD/CRE局長を経て、2012年TYOに参加。グループ組織再編により、現在はFMXのCreative部門に所属しクリエイティブディレクターを務める。CI等を含めたブランディング/広告全般およびインテグレーション/製品開発や店舗ディレクション/キャラクター開発/映像コンテンツ開発などを幅広く手掛ける。

廣瀬優平

FIELD MANAGEMENT EXPAND コンサルティング事業部 マネージャー

大学卒業後、博報堂。その後、コンサルティング会社のAccentureを経て現職。

AI時代は、新たなものを作れる能力が必要に

――CTCさんのAI人材を育てるため、FMXに依頼した研修プログラムですが、スタートした背景やきっかけ、実施までのプロセスなどを教えていただけますか。

荻野圭介(以下、荻野):

私どもは2017年頃からAI人材の育成を始めています。日本ディープラーニング協会(JDLA)のG検定という資格をはじめ、知識や技術力を身に付ける研修を8年ほど実施してきました。

ところがAI人材を育てるには、技術力だけは充分ではないとわかってきました。特に私が必要だと考えたのは、「創造力」「検討力」「戦略力」です。これらを身に付けるため、FMXさんに協力を仰ぎたいと考えました。FMXさんによる研修を用意することで、実現への道が開けるのではないかと考えたのです。

岡村靖弘(以下、岡村):

弊社の営業担当から初めてその話を聞いた時、なぜ僕に話が来たのかと驚きました。僕はもともと広告やブランディングなどを専門にしており、それらの領域では講座やセミナーを開催していますが、IT業界の方に教えたことはありません。

ただ荻野さんと話してみて、創造力や検討力を育て、ディスカッションしながら何かを作っていこうとするのは僕たちの仕事と同じだろうと感じました。アイディエーション(アイデア出し)は普段の仕事で取り組んでおり、普段実施している研修やワークショップと目的は大きく変わらないと考えました。

内容をIT系に寄せるのではなく、我々の畑で、IT系の方たちでもわかるように基本形を作り、発想法をお伝えする「コミュニケーションデザイン研修」としました。

荻野:

まさにそれこそが私たちの望む内容でした。弊社の職員は、論理的な思考をトップダウンで考えるのは得意です。ところが、普段はお客様から依頼書をいただき、そこからプロジェクトが始まるため、デザイン思考やアート思考と言われるようなボトムアップ型の思考はなかなか使いません。

ところがAIの世界は、お客様も思いつかなかったような新しい可能性を提案する必要があります。そのため、ITという領域にこだわらず、新しいものを創造する力を付けたかったのです。

制限時間の中でアイデアを出し続け、心理的ブロックを外す

――1回につき定員が20名ほどで、これまで4回ほど実施しました。どんな層の方が参加されていましたか。

荻野:

ビジネス的に経験を積んだ方が参加しているケースが多いようです。年齢としては20代後半から30代以上が多く、50代の参加もありました。現場のなかでリードしているプロジェクトリーダーや部長・課長クラスの人材が中心です。

私たちはAI人材の育成ステップとして7ステップを定義しています。今回の研修はその中でだいたいステップ5のところにあります。そのため、ある程度経験を積んだ層がターゲットになります。

――研修の具体的な内容と、実施した手ごたえを教えてください。

岡村:

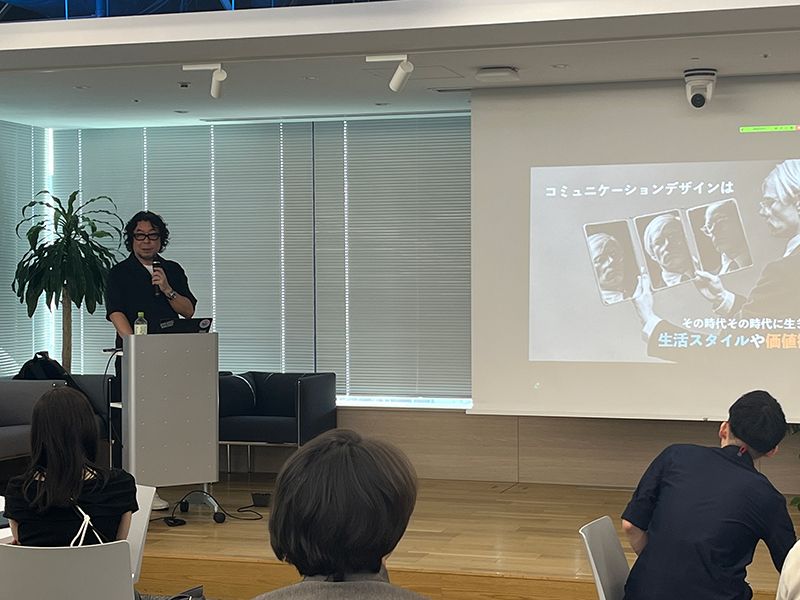

基本は、僕がこれまでにやってきたコミュニケーションデザインをお伝えします。広告やブランディングなど、右脳と左脳の両方を使って、作るプロセスを紐解いていきます。まずは過去の実例を見ていただき、オリエンテーションからブリーフィング、考えるプロセスや目的、ターゲットなどを説明します。

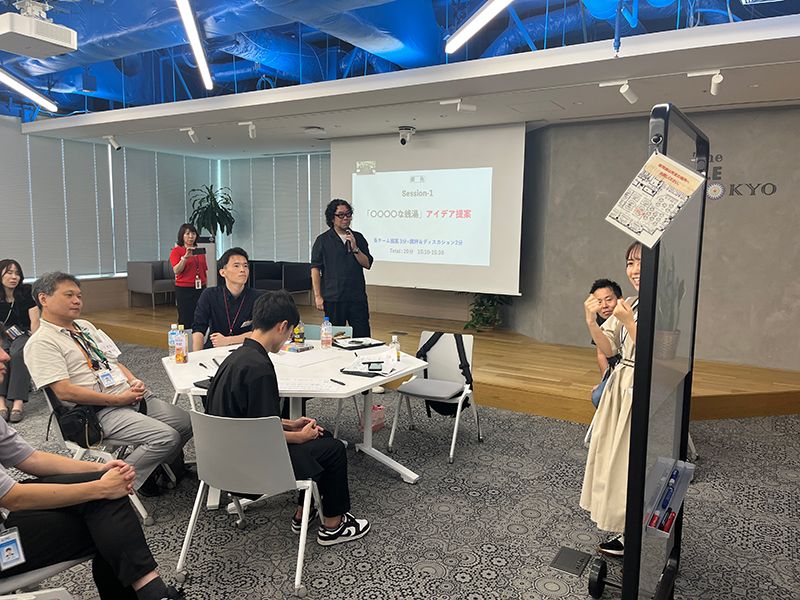

後半は模擬的に、広告キャンペーンを作ってもらう課題を出しました。各グループで自由に考えてもらい、随時発表していただきました。それぞれ半日ずつ2日間のプログラムです。現在は、アンケートなどの感想を経て、既存のサービスに付加価値を付ける課題に変更しています。

普段は広告の分野の人に向けて実施しているものなので、言葉をわかりやすくしたり、ワークショップの途中でサポートしたりと、多少の変更をしました。ただ、メインの「発想」の部分に関しては、前提知識がなくても、研修後にはかなり身に付いていたと思います。

僕の持論ですが、クリエイティブ職であろうとなかろうと、人間の発想力はさほど変わらない。「発想の引き出しが開きやすいか」の違いがあるだけで、最も大事な要素は、鍵を開けるコツや、気持ちのコンディションだと思っています。

引き出しが開きにくい状態だと、「こんなこと言ったらどう思われるか」と想像して、言わない選択をしてしまう。その心理的なブロックを壊すのがもっとも大事なのです。そのために、20分や30分といったショートセッションの中で、半ば強制的にアイデアをどんどん出してもらいます。ほとんどの方が徐々に慣れ、終盤では躊躇せず自分のアイデアを発言できるようになっていったと思います。

――感想や反響はいかがでしたか。

岡村:

実は1回目、どんな反応をされるか不安でした。ただ、普段の仕事は違う視点や発想を使っていくので、楽しく取り組んでいただいているようでした。僕自身、「楽しくないとアイデアは出ない」と思っているので、楽しんでいただけるのが最も大切だと思っています。

荻野:

私も2022年に受けて、非常に良い研修だという感想を持ちました。コミュニティの力でひとつのものを考え、0→1あるいは1→10の部分を構築するプロセスは、最終的に100の状態にしてウォーターフォール型として取り組むための最初の一歩として、とても有効な学びになりました。

参加者の反響もとても良いです。多くの方から「ビジネスで活かせそう」という言葉をもらっていますが、実際にはアイデアを出してお客様とのビジネスを創造するところまでは至っていないようです。そのため、人材育成として次のステップを計画する必要があり、更なるご相談を進めたところです。

計画中のステップは、より実務に近い形で

――次のステップとして、どのような内容を検討されているのでしょうか。

荻野:

今回の研修を定着させていく次のステップとして、提案力や企画力を発揮する必要があると思っています。お客様と上手にコミュニケーションをとりながら、一緒に新しいことを企画提案し、作り上げていける力が必要になります。

今計画しているものとして、初回の「コミュニケーションデザイン研修」に続き、「ビジネスアーキテクト研修」「UXデザイン研修」があり、その後、廣瀬さんにお願いしている「クライアントコミュニケーション研修」があります。

廣瀬優平(以下、廣瀬):

CTCさんは今、全社として「受託型から提案型のビジネスに変えていきたい」という意向をお持ちです。ちなみにこれは、さまざまなSIerさん、多くのBtoBの企業さんに共通の課題といえます。そんな中でCTCさんの強みは、たくさんの企業さんとの接点がすでにあるということです。すでにお持ちの関係性を変えることで、仕事の内容を変化させられるのではないかと考えています。そこで、我々のご支援として「クライアントコミュニケーション研修」を企画させていただきました。

CTCさんから我々に対して、研修で期待されている要素は3つあると考えています。まず、我々が専門としているマスコミュニケーションの手法を対人コミュニケーションに落とし込んだ手法をお伝えすること。また、我々が普段お客様に対して実践しているクライアントコミュニケーション方法をお伝えすることです。そして、その2つの考え方をCTCさんがご活用いただける形にしてお伝えするということです。

広告業界での提案においては 「型にはまらない新しい試み」を期待されている側面もあるため、クライアントとのコミュニケーションにおいても、決まった型があるわけではなく、日々試行錯誤を重ねています。また、提案にあたっては、クライアントのことを考えるのと同時に、クライアントのために生活者のことをも考える必要もあります。そうした我々の経験をCTCさんでも活用できるよう、荻野さんと議論を進めながら、研修内容の検討を進めてきました。

荻野:

私どもはBtoBビジネスをしているので、基本的にはお客様を見てコミュニケーションをとっています。ところがその先にいるお客様を見据え、BtoBtoCを意識して企画、提案できると、直接のお客様に対しても納得感が高まります。目の前のお客様のその先を考えて企画、提案できる人材がほしい、と何度も会話し、研修を組み立てていただいています。

廣瀬:

また、CTCの社員の方のお話や自分自身の経験を振り返ると、仕事の範囲を広げるためには、営業的な視点と専門家的な視点の、2つの視点が重要なのではないかと考えています。職種によって視点を分担されているケースも多いのですが、ひとりの方が両方の視点を持つ場合も大いにあります。実際にCTCの方のお話を聞いて感じたのが、業務拡大に成功されている方は、エンジニアの方でも営業視点を、また営業の方でも専門的な視点をお持ちだということです。そのため、2つの視点があることを認識しつつ、自分の中でスイッチを切り替えられると、より現在の業務を拡大していけるのではないかと考えています。

実際の研修ではこれまでお話してきた要素を盛り込んで、考え方からすぐに取り入れられるようなtipsまで、広くお話をするつもりです。また、講義をするだけではなく、ワークショップ形式での実践も行う予定なので、岡村さんの研修同様に、3時間×2日間のプログラムで考えています。

研修を通じて、目指す人材像は

――皆様にお伺いします。今回の研修を通して、どんな成果を目指しているのでしょうか。

荻野:

私どもの目標は、ビジネスを推進できる人材を育てることです。新しい観点を持ち、さまざまな着眼点から可能性を収集し、お客様と一緒に組み立てられる――そんな人材が育ってほしいと期待しています。その結果、お客様に喜んでいただき、「CTCはお客様を通じて社会貢献ができる会社だ」と社内外から評価をもらうのが最終目標です。

岡村:

僕たちは、「CTCの皆さんがより提案力の高い集団になる」ための一助になりたいと思っています。提案力を高めるためにはアイデアはもちろん、プレゼン力も必要です。また、対話力も大切でしょう。つまり、総合的なコミュニケーション力が求められると思いますが、僕が大事にしているのは、それらのコミュニケーションに紐づけする視点です。定まった視点からのアイデアや構築が、すべて基になっていくと考えています。

廣瀬:

CTCの皆さんは、非常に真面目な人が多いという印象を持っています。真面目なのはもちろんいいことなのですが、その中に何かを企んだり疑ったり楽しんだりする文化も生まれると、会社にとってのビジネスという側面もちろん、働く人の生きがいにも良い影響が生まれていくのではないでしょうか。

岡村:

常識と違うものを出すことは勇気がいりますが、上手くいった瞬間にはブレークスルーになり、わくわくした気持ちが生まれます。それがモチベーションにつながり、提案に対する抵抗がなくなっていく。そういう好循環が生まれて欲しいと願っています。

荻野:

私は今までもこれからも、AIというキーワードで人材育成を企画していますが、基本的にはおふたりのお話にあったように、CTCの中に閉じた人材ではなく、オープンに外のエリアに飛び込み、自分のやりたいことをやった結果、社会や会社のためにもなる、というのが理想。やりたいことを実現している人は非常に魅力的ですから、「あの人と話してみたい」と思われる人をもっと増やしたいと考えています。